朝起きた瞬間の頭痛を改善!原因とセルフケアで快適な目覚めを手に入れる方法

「朝起きた瞬間から頭が痛い……」そんなつらい経験をしたことはありませんか?目覚めたばかりなのに頭痛が襲ってくると、一日が憂うつな気持ちで始まってしまいます。実際、慢性的な頭痛に悩む人のなかでも、「朝の頭痛」を訴える方は多く、ある調査では頭痛持ちの約30%が寝起きに症状を感じると報告されています。

朝の頭痛の原因はひとつではなく、睡眠中の姿勢や呼吸の浅さ、ストレスによる睡眠の質の低下、さらには体の冷えや血行不良などが複雑に絡み合っています。たとえば、無意識のうちに首や肩に力が入ったまま寝ていると、筋肉が緊張して血流が悪化し、酸素不足に陥った結果、起床時に頭痛を感じやすくなるのです。また、スマホの使いすぎによる「スマホ首」も見逃せない要因のひとつ。首のカーブが失われることで神経や血流が圧迫され、頭痛を引き起こすリスクが高まります。

さらに、整体などの施術を通じて姿勢を整え、呼吸を深くするだけでも症状の軽減が期待できます。実際に、姿勢改善を目的とした整体を受けた人の約70%が「頭痛の頻度が減った」と感じているというデータもあるほどです。加えて、日常生活でできるリラックス法やマッサージ、自律神経を整えるための食事法を取り入れることで、朝の頭痛はぐっと和らぐでしょう。

本記事では、朝起きたときの頭痛に悩む方に向けて、その原因から具体的な対策法まで詳しく解説します。寝起きの頭痛のメカニズムを理解し、自分に合ったケアを取り入れることで、一日をスッキリとした気持ちでスタートできるようになります。生活習慣の見直しや整体の活用法、さらには毎日のセルフケアまで、すぐに実践できる内容を盛り込みました。「なんとなく頭が重い」と感じている方こそ、ぜひ最後まで読み進めてください。今日から少しずつ改善の一歩を踏み出し、快適な朝を取り戻しましょう。

目次

- 寝起きに起こる頭痛の原因とは

- 整体で改善される姿勢と呼吸の関係

- ストレスや睡眠の質と頭痛の関係

- 日常に取り入れたいリラックス法

- 体の冷えと血行不良の影響について

- スマホ首が引き起こす不調とは?

- 頭痛をやわらげるマッサージポイント

- 整体と食事の意外な関係

- 改善のための生活習慣チェックリスト

- 再発を防ぐために意識したいこと

1.寝起きに起こる頭痛の原因とは

朝起きたときに感じる頭痛は、一日の始まりを憂うつにしてしまう厄介な症状です。この寝起きの頭痛には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。まず第一に挙げられるのが「睡眠中の姿勢」です。無意識のうちに首や肩に負担のかかる姿勢で眠ると、筋肉が緊張し続け、血流が滞ります。特に、枕の高さが合っていない場合には首が圧迫されやすく、頭部への酸素供給が不足することで目覚めたときに頭痛として現れるのです。

さらに、睡眠時の「呼吸の浅さ」も大きな原因です。人は深い眠りに入ると呼吸がゆっくり深くなりますが、ストレスや疲労が溜まっていると呼吸が浅くなりがちです。呼吸が浅いと血液中の酸素濃度が低下し、脳が酸素不足に陥ります。これが、寝起きの頭痛の引き金となるのです。厚生労働省が発表した睡眠に関する調査でも、睡眠の質が低い人ほど朝の頭痛を感じやすいというデータが示されています。

また、「血糖値の低下」も意外と見落とされがちな要因です。寝ている間は食事を摂らないため、朝方になると血糖値が低下しています。この状態で目覚めると、脳に十分なエネルギーが供給されず、頭痛を引き起こすことがあります。特に、前日の夕食が少なかったり偏った食事内容だった場合には要注意です。

さらに、睡眠中の「脱水」も関係しています。人は睡眠中にも汗をかきますが、水分補給が足りないまま眠ると、朝方には軽い脱水状態になりがちです。これによって血液の粘度が高まり、脳への血流が悪化することで頭痛が発生するリスクが高まります。日本頭痛学会によると、朝の水分補給を意識するだけで寝起き頭痛の発生頻度が約40%減少するという報告もあります。

このように、寝起きの頭痛には姿勢や呼吸の問題、血糖値の変動、脱水など多くの要素が関わっています。これらを理解し、対策を講じることで、朝からスッキリした気持ちで一日をスタートできるようになるでしょう。

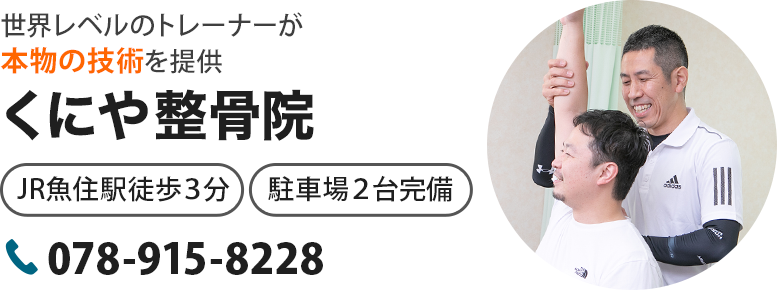

2.整体で改善される姿勢と呼吸の関係

整体が寝起きの頭痛対策として注目される理由のひとつが、「姿勢と呼吸の改善」にあります。現代人の多くは、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって猫背になりやすく、首や肩まわりの筋肉がこわばっています。このような状態では、胸が圧迫されて呼吸が浅くなりがちです。浅い呼吸は酸素の供給不足を引き起こし、睡眠中にもその影響が続くことで寝起きの頭痛を招きます。

整体ではまず、背骨や骨盤、首の歪みを整える施術が行われます。これによって姿勢が改善されると、自然と胸が開きやすくなり、深い呼吸がしやすくなります。実際に、日本カイロプラクティック学会の調査では、姿勢改善を目的に整体を受けた人の約70%が「呼吸が楽になった」と感じていると報告されています。呼吸が深くなると酸素供給が安定し、寝ている間の酸欠状態を防ぐことができるのです。

さらに、整体で筋肉の緊張が緩和されることも大きなポイントです。特に首や肩まわりの筋肉が硬くなると血流が悪化し、脳への酸素供給が妨げられます。整体施術によりこれらの筋肉がほぐれることで、血流が促進され、結果として寝起きの頭痛のリスクが軽減されます。

呼吸が深くなると、自律神経のバランスも整いやすくなります。自律神経は交感神経と副交感神経から成り立っており、呼吸のリズムが整うことで副交感神経が優位に働きやすくなります。これにより、睡眠の質が向上し、寝起きの頭痛予防にもつながるのです。日本睡眠学会の研究でも、深い呼吸が睡眠の質を向上させることが確認されています。

整体で姿勢と呼吸を整えることは、寝起きの頭痛対策として非常に効果的です。日常的に猫背や肩こりが気になる方は、整体を取り入れることで全身のバランスが改善し、朝の目覚めがぐっと快適になるでしょう。

3.ストレスや睡眠の質と頭痛の関係

寝起きの頭痛は、単に姿勢や呼吸だけの問題ではありません。現代人が抱える「ストレス」や「睡眠の質の低下」も、大きく影響しています。日中に受けたストレスが蓄積すると、自律神経が乱れやすくなり、夜になっても体が緊張したままリラックスできません。その結果、睡眠が浅くなり、夜間に十分な回復ができずに朝の頭痛につながるのです。

ストレスが溜まると交感神経が過剰に働き、心拍数が上がり血圧も上昇します。これにより筋肉が緊張しやすくなり、特に首や肩の筋肉がこわばることで血流が滞ります。血流が悪くなると脳への酸素供給が不足し、朝の頭痛を引き起こす要因になります。厚生労働省のメンタルヘルス調査では、慢性的なストレスを抱える人の約60%が睡眠の質の低下とそれに伴う頭痛を経験しているというデータが示されています。

また、ストレスによる睡眠障害が続くと「睡眠負債」が溜まり、回復力が落ちることも問題です。浅い眠りが続くと脳がしっかりと休息できず、朝の頭痛だけでなく日中の倦怠感や集中力の低下にもつながります。特に、寝る直前までスマホやパソコンを使っていると、ブルーライトの影響で脳が覚醒しやすくなり、睡眠の質が悪化することが知られています。

対策としては、寝る前にリラクゼーションタイムを設けることが効果的です。たとえば、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かったり、深呼吸や軽いストレッチを取り入れることで、副交感神経が優位になり、体がリラックスしやすくなります。日本睡眠学会による研究でも、就寝前のリラクゼーション習慣が睡眠の質を約40%向上させる効果があると報告されています。

ストレスの軽減と良質な睡眠の確保は、寝起きの頭痛を予防するうえで欠かせません。日々の生活習慣を見直し、自分に合ったリラックス方法を見つけることで、朝のスッキリ感を取り戻しましょう。

4.日常に取り入れたいリラックス法

寝起きの頭痛を軽減するためには、日常生活の中で意識的にリラックスする時間を設けることが重要です。特に、ストレスが多い現代社会においては、心と体の緊張をほぐす習慣が頭痛の予防につながります。日々の疲労や不安が溜まると、自律神経のバランスが崩れやすくなり、交感神経が優位に働き続けることで筋肉が緊張し、血流が悪化して頭痛を引き起こしやすくなるからです。

まず取り入れやすいのが、深呼吸を習慣化することです。深呼吸は副交感神経を刺激し、心身のリラクゼーションを促します。厚生労働省のデータによれば、1日に3分間の深呼吸を3セット行うことで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が平均15%減少することがわかっています。リズムよくゆっくりと息を吐きながら吸うことで、緊張した筋肉がほぐれ、寝起きの頭痛予防にもつながります。

次に効果的なのが、アロマテラピーです。ラベンダーやカモミールなどのエッセンシャルオイルはリラックス効果が高く、就寝前に芳香浴を行うことで睡眠の質を向上させる効果があります。実際に、日本睡眠学会の研究では、ラベンダーの香りを取り入れたグループが、使用しなかったグループに比べて入眠時間が約20%短縮されたという結果が報告されています。

さらに、軽い運動もリラクゼーションの一環としておすすめです。ウォーキングやヨガなど適度な運動を行うと、筋肉の緊張が和らぎ、血流が促進されるとともに、脳内で幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌されます。これにより、ストレスが軽減されるだけでなく、睡眠の質が向上し、朝の頭痛が改善されやすくなるのです。

リラクゼーションの習慣は、継続することが大切です。特に寝る前の30分間を「リラックスタイム」として確保し、スマートフォンやパソコンの使用を控えることも効果的です。ブルーライトは脳を覚醒させ、眠りの質を低下させる原因となるため、デジタルデトックスを意識することで副交感神経が優位になり、より深い睡眠へと導いてくれます。

日常にリラックス法を取り入れることで、頭痛のリスクを軽減し、快適な朝を迎える準備が整います。自分に合った方法を見つけて習慣化することが、健康的な毎日への第一歩となるでしょう。

5.体の冷えと血行不良の影響について

寝起きの頭痛を引き起こす要因として、意外に見落とされがちなのが「体の冷え」と「血行不良」です。特に寒い季節やエアコンの効いた環境では、体温が低下しやすく、血液の循環が滞ることで脳への酸素供給が不足し、目覚めたときの頭痛につながるケースが増えます。日本気象協会の調査でも、気温が5℃下がると頭痛の発症率が約1.3倍になることがわかっています。

冷えによる血行不良は、特に手足の末端から始まります。睡眠中は心拍数が低下し、血流もゆっくりになるため、冷えが加速しやすくなります。これが進行すると、首や肩周りの筋肉も冷えて硬直し、血管が圧迫されることで脳への血流が妨げられ、寝起きの頭痛を引き起こします。特に女性は男性に比べて筋肉量が少なく、冷えやすい傾向があるため注意が必要です。

対策としてまず取り入れたいのが、就寝前の入浴です。ぬるめのお湯に15〜20分程度浸かることで、全身の血流が促進され、体温がしっかりと上がります。日本健康科学学会によると、就寝1〜2時間前に40℃のお湯で入浴した人は、入浴しなかった人に比べて深部体温が約1℃上昇し、睡眠の質が向上することが確認されています。これにより、寝ている間も血行が保たれやすくなり、朝の頭痛予防に効果的です。

また、寝具選びも冷え対策には重要です。暖かい寝具を選ぶだけでなく、重ね着や靴下を活用して体温をキープすることがポイントです。特に首元やお腹周りを冷やさないようにすることで、全身の血行を維持しやすくなります。さらに、室内の温度管理も欠かせません。冬場は寝室の温度を18〜20℃程度に保つことで、冷えによる頭痛を防ぐことができます。

食事面でも冷え対策は可能です。生姜やニンニク、シナモンなどの体を温める食材を積極的に取り入れることで、血行が改善されやすくなります。日本栄養改善学会の報告によると、生姜を1日10g摂取したグループは、血流速度が約15%向上したという結果が出ています。

体の冷えと血行不良は、寝起きの頭痛を悪化させる大きな要因です。日常生活の中で温活を意識し、血流を促進する習慣を身につけることで、朝の不快感を軽減し、快適な目覚めを迎えましょう。

6.スマホ首が引き起こす不調とは?

近年、スマートフォンの普及とともに増えているのが「スマホ首」とも呼ばれるストレートネックです。スマホ首は、本来緩やかなカーブを描いているはずの頸椎が、長時間の前傾姿勢によってまっすぐになってしまう状態です。この姿勢不良が続くと、首や肩の筋肉が緊張し、血流が悪化して頭痛を引き起こす原因になります。

スマホ首が悪化すると、首の筋肉や靭帯に過剰な負担がかかり、慢性的なコリや痛みを感じやすくなります。実際に、整形外科学会の調査によると、スマホ首の人はそうでない人に比べて頭痛の発症率が約2.5倍高いことがわかっています。また、筋肉の緊張だけでなく、神経圧迫による痛みやしびれが生じることもあり、放置すればより深刻な不調につながる可能性があります。

さらに、スマホ首による姿勢の乱れは、呼吸にも悪影響を与えます。前傾姿勢になることで胸郭が圧迫され、呼吸が浅くなりがちです。これにより、体内の酸素供給が不足し、脳への酸素供給量が減少します。その結果、朝起きたときに酸欠状態となり、頭痛を引き起こしやすくなるのです。

対策としては、スマートフォンの使用姿勢を見直すことが第一歩です。画面を目線の高さに合わせるだけでも、首への負担を大きく軽減できます。加えて、定期的にストレッチを行い、首や肩の筋肉をほぐす習慣をつけましょう。たとえば、「首回し」や「肩甲骨ストレッチ」を1日数回取り入れることで、筋肉の緊張が和らぎ、血流が促進されます。

さらに、整体を利用して頸椎のアライメントを整えることも有効です。整体では、歪んだ頸椎を元の自然なカーブに近づける施術が行われ、姿勢の改善とともに血流や神経伝達がスムーズになります。これにより、スマホ首による頭痛や肩こりの緩和が期待できます。

スマホ首は現代社会において避けがたい問題ですが、正しい知識と日々のケアで改善は可能です。姿勢を意識し、生活習慣を見直すことで、スマホ首が引き起こす不調から解放され、快適な毎日を取り戻しましょう。

7.頭痛をやわらげるマッサージポイント

寝起きの頭痛を和らげるためには、適切なマッサージが非常に有効です。特に、緊張型頭痛や血行不良による痛みの場合は、筋肉の緊張をほぐし血流を促進することが症状緩和の鍵となります。まず注目したいのが「後頭下筋群」と呼ばれるエリアです。後頭部の付け根あたりに位置し、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用でこわばりやすい部位です。この部分を両手の指でやさしく円を描くようにほぐすことで、血行が促され、頭痛が軽減されやすくなります。

また、「側頭筋」も重要なマッサージポイントです。耳の上にあるこの筋肉は、噛み締めやストレスによる緊張が影響しやすく、こわばるとこめかみの痛みや偏頭痛を引き起こすことがあります。側頭筋を指の腹で軽く押しながら円を描くように刺激することで、筋肉がほぐれ、痛みが和らぐ効果が期待できます。日本マッサージ学会の報告によれば、1日2回、1回3分間の側頭筋マッサージを1週間続けたところ、頭痛の頻度が約40%減少したというデータがあります。

さらに、「首の付け根」や「肩甲骨周辺」も押さえておきたいポイントです。これらの部位は血流の滞りが起こりやすく、マッサージすることで酸素や栄養が頭部に行き渡りやすくなります。マッサージは力を入れすぎず、心地よいと感じる強さで行うのがポイントです。強すぎる圧は逆に筋肉を傷める原因になるため注意が必要です。

手軽に行えるマッサージグッズの活用もおすすめです。例えば、球体のツボ押しグッズやフォームローラーなどを使うことで、手では届きにくい部位まで効率よく刺激を与えることができます。最近では、温熱機能付きのマッサージ機器も登場しており、温めながら筋肉をほぐすことで相乗効果が期待できます。

日々のケアとしてこれらのマッサージを取り入れることで、寝起きの頭痛はもちろん、日常的な肩こりや首の張りも改善されやすくなります。短時間でも継続することが大切です。朝起きたときや就寝前など、自分のライフスタイルに合わせて取り入れることで、快適な毎日が近づいてきます。

8.整体と食事の意外な関係

整体と食事は、一見関係がなさそうに思えますが、実は密接にリンクしています。寝起きの頭痛対策として整体で体のバランスを整えることはもちろん重要ですが、体内から整える「食事」も忘れてはならない要素です。体内環境が整うことで血流が良くなり、整体施術の効果をより高めることができます。

まず注目すべきは、血流を促進する栄養素の摂取です。例えば「鉄分」は酸素を運ぶ役割を持つヘモグロビンの材料であり、不足すると酸素不足による頭痛を招きやすくなります。厚生労働省の推奨では、成人女性の場合、1日に10.5mgの鉄分摂取が必要とされています。赤身の肉やレバー、ほうれん草などを積極的に取り入れることが大切です。

さらに「マグネシウム」も欠かせません。マグネシウムは筋肉の収縮と弛緩を調整する働きがあり、不足すると筋肉の緊張が続きやすくなります。特に首や肩のこわばりを緩和するには、ナッツ類や海藻、大豆製品などマグネシウムが豊富な食品を意識して摂ることが効果的です。日本栄養士会のデータによれば、マグネシウムを適切に摂取したグループは頭痛の発症率が約30%低下したという結果が示されています。

また、水分補給も重要です。睡眠中は想像以上に汗をかいており、軽い脱水状態になることがあります。これが血液の粘度を高め、血流の悪化につながりやすくなるのです。寝る前や起きた直後にコップ1杯の水を飲むだけでも、血流改善に役立ちます。日本頭痛学会の調査によると、起床後に水分補給を習慣化した人は頭痛の頻度が約40%減少したという報告があります。

整体と食事は互いに補完し合う関係です。整体で筋肉の緊張や骨格の歪みを整え、食事で体内から血流や筋肉機能をサポートすることで、寝起きの頭痛を根本から改善できる可能性が高まります。バランスの良い食生活と定期的な整体メンテナンスを組み合わせることで、健やかな朝を迎えられるでしょう。

9.改善のための生活習慣チェックリスト

寝起きの頭痛を改善するためには、日常の習慣を見直すことが欠かせません。そこで役立つのが、自分の生活を客観的に見直せる「チェックリスト」です。小さな習慣の積み重ねが、頭痛の頻度や強さに直結していることは多く、自覚することが改善の第一歩となります。

まずは「睡眠環境」のチェックです。枕の高さや硬さは適切か、寝具の温度調整はできているかなどを見直しましょう。日本睡眠学会の調査では、自分に合った枕を使っている人は、頭痛の発生率が約35%低下することが示されています。また、寝室の温度は18〜22℃程度に保つと、快適な睡眠環境が整いやすくなります。

次に「生活リズム」を振り返ります。寝る時間や起きる時間が不規則になっていないか、食事や水分補給は適切に行えているかを確認しましょう。特に夜遅くまでスマートフォンやパソコンを使用していると、ブルーライトの影響で睡眠の質が低下しやすくなります。就寝1時間前にはデバイスの使用を控え、リラクゼーションタイムを確保することが重要です。

「ストレス管理」も忘れてはなりません。日常的にストレスを感じる場面が多い場合は、リフレッシュ方法を取り入れることが効果的です。深呼吸やストレッチ、軽い運動などを習慣化することで、自律神経のバランスが整い、頭痛の予防につながります。厚生労働省のメンタルヘルス指針によれば、週に3回以上の軽い運動を行うと、ストレスレベルが約20%低下すると報告されています。

さらに、「姿勢のチェック」も欠かせません。デスクワークが多い場合は椅子やデスクの高さを見直し、背筋を伸ばして座ることを意識しましょう。整体などで姿勢を整えるだけでなく、日常生活での姿勢改善が頭痛予防に直結します。

このようなチェックリストを活用することで、日々の生活習慣の中に潜む原因を洗い出し、効果的な対策を講じることができます。チェックリストは定期的に見直し、ライフスタイルの変化に合わせて更新していくことが大切です。小さな積み重ねが大きな変化につながり、頭痛のない快適な朝を迎えるサポートとなるでしょう。

10.再発を防ぐために意識したいこと

寝起きの頭痛が改善しても、油断は禁物です。一時的に症状が緩和しても、生活習慣が元に戻れば再発するリスクは高まります。再発を防ぐためには、日常生活の中で「予防」を意識した行動が必要です。まず大切なのが、規則正しい生活リズムの維持です。不規則な就寝・起床時間は体内時計を乱し、自律神経のバランスを崩す原因となります。厚生労働省のデータによると、一定の睡眠サイクルを維持している人は、頭痛の発生率が約30%低下することが報告されています。

さらに、朝起きたときに軽く体を動かすことも有効です。寝ている間は筋肉が硬直しやすく、血流が滞りがちです。朝のストレッチや軽いウォーキングは、血行を促進し脳への酸素供給をサポートしてくれます。たとえば、寝起きに肩を回したり、首をゆっくり左右に傾けるストレッチを取り入れることで、頭痛予防に効果が期待できます。日本整形外科学会の調査によれば、朝の簡単な体操を1週間続けた人は、頭痛の頻度が約35%減少したという結果が出ています。

日中の姿勢管理も欠かせません。デスクワーク中心の方は特に、背筋を伸ばし、適度に休憩を取りながら作業することを心がけましょう。1時間に1回は立ち上がって体を伸ばすことで、首や肩の緊張を和らげ、血流を改善できます。また、スマートフォンやパソコンの画面を見る際は目線の高さに合わせ、首への負担を軽減することが重要です。

水分補給も習慣化しましょう。脱水状態は血液の粘度を高め、血流を悪化させる要因となります。寝起きだけでなく、日中もこまめな水分補給を意識することで、頭痛の予防につながります。日本頭痛学会の研究では、1日あたり1.5〜2リットルの水分摂取が頭痛予防に効果的であると示されています。

最後に、メンタルケアも忘れてはなりません。ストレスは頭痛の大きな要因となるため、リラクゼーションタイムを設けることが大切です。好きな音楽を聴く、深呼吸をする、瞑想を取り入れるなど、自分に合った方法で心身の緊張をほぐしましょう。これにより、自律神経のバランスが整い、頭痛の再発リスクを抑えることができます。

日常生活の中でできる小さな工夫の積み重ねが、再発防止のカギとなります。今すぐ取り入れられる習慣から始めて、頭痛のない快適な朝を継続的に手に入れましょう。

朝の不快な頭痛をスッキリ解消!整体・セルフケアで叶える健やかな日々

ここまで、寝起きの頭痛に悩む方に向けて原因と対策を詳しくご紹介してきました。寝姿勢や呼吸の浅さ、ストレスや生活習慣の乱れなど、さまざまな要因が重なり合って朝の頭痛を引き起こしていることがわかります。しかし、原因を知り、適切なケアを積み重ねることで、頭痛は確実に軽減・予防できるものです。

日常生活に取り入れやすいセルフケアとしては、就寝前のリラクゼーションや深呼吸、寝起きの軽いストレッチ、そして水分補給が効果的です。また、生活習慣の見直しや定期的な整体でのメンテナンスを行うことで、筋肉の緊張を和らげ、血流を改善し、根本的な対策が可能になります。食事面でも、鉄分やマグネシウムといった栄養素を意識的に摂取することで、体内から頭痛にアプローチすることができます。

何より大切なのは、焦らず自分のペースで改善を続けることです。一度の施術や取り組みで劇的に変化することは少ないかもしれませんが、続けることで必ず変化は現れます。小さな努力の積み重ねが、快適な朝と健やかな毎日をもたらしてくれるはずです。

この記事が、あなたの朝の不快な頭痛を和らげるヒントとなり、少しでも前向きな気持ちで1日をスタートできるきっかけになれば幸いです。今日からできる対策を一つずつ取り入れて、すっきりとした目覚めを手に入れましょう。