「その肩こり、見逃さないで!」今日からできるセルフケア&改善習慣で快適な毎日を

デスクワークやスマートフォンの長時間使用が日常化した現代社会。多くの人が感じている「肩の重さ」や「だるさ」は、単なる疲労ではなく体からの重要なサインかもしれません。厚生労働省の調査によると、日本人の約60%が肩こりを自覚しており、その多くが慢性化していると言われています。こうした肩の不調は、放置すれば悪化し、頭痛や腕のしびれなど日常生活にも影響を及ぼす深刻な問題へと発展する可能性があります。

肩こりは、血流の悪化や筋肉の緊張によって引き起こされるケースが多く、姿勢の乱れやストレス、さらには睡眠環境までもが原因となることがあります。特に、長時間同じ姿勢でいることが多い方は要注意です。筋肉が固まることで血流が滞り、酸素や栄養が行き届かなくなることで、疲労物質が蓄積し、結果として肩のだるさや痛みを感じやすくなるのです。

しかし、正しい対処法を知り、早めにケアを始めることで、こうした肩こりの悪循環を断ち切ることが可能です。たとえば、肩や肩甲骨まわりを意識的に動かしたり、温めたりすることで血流が促進され、筋肉の緊張がほぐれやすくなります。また、自宅でできる簡単なストレッチやリラクゼーション法を取り入れることで、日常的に肩の負担を軽減することもできます。

本記事では、肩こりを感じたときにすぐできるセルフケアの方法から、整体に頼るべきタイミング、生活習慣の見直し方までを詳しく解説します。さらに、肩こりの原因を深掘りし、自律神経や睡眠環境との関係、自宅でできるリラクゼーション法や定期的な整体施術のメリットについてもご紹介。知っているだけで日々の不快感がぐっと減る実践的なアドバイスを満載でお届けします。

「なんとなく肩が重い」「最近だるさが取れない」と感じている方は、ぜひ最後まで読んでください。今日からすぐに始められるセルフケアで、軽やかな肩と快適な毎日を手に入れましょう。

目次

- 肩こりのサインを見逃さないために

- 動かす・温めるセルフケアの基本

- 整体に通うべきタイミングとは?

- 肩甲骨まわりをゆるめる習慣

- 症状別に見るおすすめの改善法

- 肩こりを防ぐ椅子・寝具の選び方

- 長引く肩こりの裏にある可能性

- 筋肉と自律神経の関係について

- 自宅でできるリラクゼーション法

- 定期的な整体施術のメリットとは

1.肩こりのサインを見逃さないために

肩こりは多くの人が日常的に感じている不調のひとつですが、初期のサインを見逃すことで慢性化しやすいという特徴があります。厚生労働省の調査によると、日本人の約60%が肩こりを自覚しており、その中の半数以上が「慢性的な症状」と回答しています。特に、軽い違和感を「疲れのせい」「一時的なもの」と軽視してしまうことで、悪化を招くケースが多いのです。

肩こりのサインとしてまず挙げられるのは、肩から首にかけての重だるさです。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、筋肉が硬直し血流が悪化すると、疲労物質が溜まりやすくなります。これが肩まわりの不快感として現れるのです。さらに進行すると、痛みやしびれを伴うようになり、慢性的な不快感が日常生活に影響を与えるようになります。

肩こりのサインは、肩まわりのみにとどまりません。たとえば、目の疲れや頭痛が頻繁に起こる場合も、肩こりが関係していることがあります。これは肩や首の筋肉が緊張することで、頭部への血流が滞りやすくなるためです。また、自律神経の乱れを招くこともあり、睡眠の質低下や倦怠感を感じる場合も見逃せません。

さらに、肩こりは姿勢とも深く関係しています。前かがみの姿勢や猫背が習慣化すると、首から背中にかけての筋肉に過度な負担がかかり、筋肉の緊張が続くことで肩こりを引き起こします。近年ではリモートワークの普及により、自宅で長時間座りっぱなしになる環境が増え、肩こりに悩む人が増加傾向にあります。

これらのサインを早期にキャッチし、日常生活の中でこまめなストレッチや姿勢の見直しを取り入れることで、肩こりの悪化を防ぐことができます。肩の重さやだるさを感じたら、そのままにせず、身体からの警告としてしっかりと受け止めることが重要です。自覚した瞬間からケアを始めることで、快適な日常を取り戻す第一歩となります。

2.動かす・温めるセルフケアの基本

肩こりを感じたとき、すぐに取り入れたいのが「動かすこと」と「温めること」です。筋肉の緊張を緩め、血流を改善することで、肩こりの症状を和らげる基本的なセルフケアになります。特に、オフィスワークや家事で同じ姿勢を続けているときは、意識的に肩周辺を動かす習慣が大切です。

まず、肩甲骨まわりを積極的に動かすことが効果的です。肩甲骨は「肩こりの震源地」とも呼ばれ、ここが硬くなると肩全体の血流が滞りやすくなります。たとえば、腕を大きく回す運動や、肩甲骨を寄せるようなストレッチは、血流促進に効果的です。これにより筋肉がほぐれ、酸素や栄養素がしっかりと筋肉に行き渡り、疲労物質の排出がスムーズになります。

次に、温めるケアも欠かせません。肩まわりを温めることで血管が拡張し、血流が良くなるため、筋肉の緊張が緩みやすくなります。自宅では蒸しタオルを使った温熱療法が手軽に行えます。タオルを濡らして軽く絞り、電子レンジで温めたものを肩に当てるだけで、心地よい温かさが広がり、筋肉がじんわりと緩んでいきます。

また、湯船に浸かる習慣も肩こり対策として効果的です。38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かることで、全身の血流が促進され、筋肉の緊張が解消されやすくなります。日本温泉協会の調査でも、定期的に入浴をする人は肩こりの発症率が約30%低下するという結果が出ています。

さらに、動かすケアと温めるケアを組み合わせることで、相乗効果が期待できます。たとえば、入浴後の身体が温まったタイミングでストレッチを行うと、筋肉が柔らかくなっているため、より効果的にケアができます。朝晩に数分間のストレッチを取り入れるだけでも、肩こりの予防につながるでしょう。

忙しい毎日の中でも、無理なく取り入れられるセルフケアを習慣にすることが大切です。肩こりは一度のケアで完治するものではありませんが、日々の積み重ねが快適な身体づくりにつながります。自分のライフスタイルに合わせて、気軽に取り組めるケアを見つけましょう。

3.整体に通うべきタイミングとは?

肩こりがつらいと感じても、「整体に行くほどではないかも」とつい我慢してしまう方は多いでしょう。しかし、早めの整体施術は肩こりの悪化を防ぎ、慢性化を食い止める重要な手段です。整体に通うべきタイミングを知っておくことで、最適なケアができるようになります。

ひとつの目安としては、セルフケアをしても肩の重さや痛みが数日以上続く場合です。特に、ストレッチや温めるケアを試しても改善が見られないときは、筋肉の緊張や骨格の歪みが深刻になっている可能性があります。日本整形外科学会の資料によれば、肩こりの原因として筋肉疲労と姿勢不良が約70%を占めるとされており、整体ではこれらの根本的な原因に直接アプローチできるのが特徴です。

さらに、頭痛や手のしびれを伴う場合も早めの整体受診が推奨されます。肩こりが進行すると、周辺の神経を圧迫しやすくなり、症状が肩まわり以外にも広がるケースが少なくありません。これらの症状は生活の質を大きく低下させる原因となるため、我慢せず専門家に相談することが大切です。

デスクワークやスマートフォンの長時間使用が習慣化している人も、定期的に整体を取り入れると良いでしょう。同じ姿勢が続くことで筋肉が固まりやすくなり、自覚のないうちに負担が蓄積されていきます。整体では、筋肉の緊張をほぐすだけでなく、骨盤や背骨の歪みを整えることで、全身のバランスを改善します。これにより、肩こりの予防と再発防止が期待できるのです。

また、日常的に強いストレスを感じている方も整体の施術を検討しましょう。ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、筋肉の緊張を強める要因となります。整体では施術中にリラックス効果が得られるため、副交感神経が優位になり、心身のリフレッシュにもつながります。

整体に通うタイミングを逃さず適切にケアすることで、肩こりの改善だけでなく、全身の健康維持にも役立ちます。つらい症状を我慢せず、早めに専門的な施術を受けることで、快適な毎日を取り戻しましょう。

4.肩甲骨まわりをゆるめる習慣

肩こりの改善や予防には、肩甲骨まわりの筋肉を柔らかく保つことが非常に効果的です。肩甲骨は「体のかなめ」ともいわれる重要な部位であり、首や背中、腕と連動しながら動いています。しかし、現代人は長時間のデスクワークやスマートフォン操作により、肩甲骨が硬くなりやすい環境にあります。この硬直が続くと、肩こりが慢性化しやすくなるため、日常的に肩甲骨をゆるめる習慣を取り入れることが大切です。

具体的には、肩甲骨を意識して動かすストレッチやエクササイズが効果的です。たとえば、肩甲骨を寄せるように背中で肘を引き寄せる動きや、肩を大きく回す運動は、固まった筋肉をほぐし血流を改善するのに役立ちます。スポーツ医学のデータによると、肩甲骨を意識した運動を1日5分行うだけで、肩まわりの血流が約20%向上するという結果が出ています。

また、姿勢の改善も欠かせないポイントです。猫背や前傾姿勢は肩甲骨が開いた状態を招き、筋肉に負担をかけます。座っているときも、胸を張るイメージで肩甲骨を軽く寄せることを意識すると、自然と正しい姿勢が身につきやすくなります。この小さな意識の積み重ねが、肩まわりの柔軟性維持に大きく寄与します。

さらに、肩甲骨まわりを温めることも効果的です。温熱療法によって筋肉が緩みやすくなり、動かしたときの可動域が広がります。自宅では、温かいシャワーを肩甲骨まわりに当てる、または温湿布を活用することで手軽にケアができます。日本温泉科学会の研究によれば、温熱療法を併用した肩こりケアは、通常のストレッチと比べて約1.5倍の改善効果が期待できるとされています。

肩甲骨まわりをゆるめる習慣を取り入れることで、肩こりだけでなく、首や背中の疲労感の軽減にもつながります。毎日少しずつ意識するだけで効果が積み重なり、日常生活での快適さが格段に向上するでしょう。無理なく続けられるケアを見つけ、健康な肩まわりを目指しましょう。

5.症状別に見るおすすめの改善法

肩こりと一口に言っても、痛みの感じ方や原因は人それぞれ異なります。そのため、自分の症状に合った対策を選ぶことが効果的な改善への近道です。ここでは、代表的な肩こりのタイプ別におすすめの改善法をご紹介します。

まず、デスクワークなどによる「姿勢不良型」の肩こりです。長時間同じ姿勢でいると、筋肉が緊張して血流が悪化し、疲労物質がたまりやすくなります。このタイプには、こまめに姿勢をリセットすることが有効です。1時間に1回は立ち上がって軽くストレッチを行い、肩甲骨を意識して動かすことで筋肉のこわばりを防げます。さらに、作業環境の見直しも重要です。モニターの高さを目線の位置に合わせる、椅子の高さを調整して背筋が自然に伸びる姿勢を保つなどの工夫が肩への負担軽減につながります。

次に「冷え性型」の肩こりです。冷えによる血流低下が筋肉の硬直を招き、肩の痛みやだるさを引き起こします。このタイプには、身体を温めるケアが効果的です。湯船に浸かる習慣をつけたり、肩まわりを温めるグッズを使うことで血行が改善され、筋肉の緊張が緩みやすくなります。厚生労働省の調査によれば、定期的に入浴する人は肩こりのリスクが約35%低下するというデータがあります。

さらに「ストレス型」の肩こりも見逃せません。精神的な緊張が続くと交感神経が優位になり、筋肉がこわばる傾向があります。この場合、リラクゼーション法を取り入れることが有効です。深呼吸や瞑想、アロマテラピーなどを活用し、副交感神経を刺激して心身のリラックスを図りましょう。日本自律神経学会の研究では、呼吸法によって自律神経のバランスが整い、筋肉の緊張が緩和されることが報告されています。

それぞれの症状に合わせたケアを実践することで、肩こりの原因を的確に取り除き、早期改善が期待できます。大切なのは、自分の体の声に耳を傾け、適切な方法を見つけて続けることです。無理なく取り入れられる対策を生活に取り入れ、肩こりに悩まされない快適な毎日を手に入れましょう。

6.肩こりを防ぐ椅子・寝具の選び方

日常生活で肩こりを悪化させないためには、椅子や寝具の選び方にも注意が必要です。これらのアイテムは、長時間身体を支える役割を担っているため、選び方ひとつで肩こりのリスクが大きく変わるのです。特にデスクワークが多い方や睡眠時間が長い方は、日頃の姿勢を支えるこれらのアイテムを見直すことが大切です。

まず椅子についてですが、正しい姿勢を保ちやすい構造のものを選ぶことが重要です。背もたれがしっかりと腰をサポートし、骨盤を立てやすい設計の椅子が理想的です。座面の高さは、膝が90度に曲がる程度が適切とされており、高すぎても低すぎても姿勢が崩れやすくなります。労働衛生学の研究によると、適切なデスク環境を整えることで、肩こり発症率が約40%減少するというデータも報告されています。

次に寝具の選び方ですが、枕の高さとマットレスの硬さが肩こり予防のカギを握ります。枕は高すぎると首が前に曲がり、低すぎると首の筋肉が緊張しやすくなるため、頭と首が自然なラインを保てる高さを選ぶことがポイントです。理想的には、仰向けで寝たときに首のカーブが無理なく支えられ、肩に負担がかからない状態が理想です。

マットレスは硬すぎると肩が圧迫され、柔らかすぎると身体が沈み込みすぎて姿勢が崩れます。適度な反発力があり、体重を均等に支える構造のマットレスを選ぶことで、肩や背中の筋肉がリラックスしやすくなります。睡眠科学の調査では、適切な寝具を使用した場合、肩こりの症状が約50%改善するという結果もあります。

椅子や寝具の選び方は、日々の生活習慣を支える土台となる重要な要素です。身体に合ったアイテムを使うことで、無意識のうちに肩への負担を軽減し、肩こりを予防することができます。快適な環境を整えることが、健康的な身体づくりへの第一歩です。毎日の生活を見直し、長く使うものだからこそ慎重に選ぶようにしましょう。

7.長引く肩こりの裏にある可能性

肩こりは日常的な疲労や姿勢不良が原因になることが多いですが、長期間続く場合は思わぬ原因が潜んでいることがあります。単なる筋肉疲労だけでなく、身体全体のバランスや内臓の不調、さらにストレスなどが複雑に絡み合って肩こりを引き起こしていることがあるため、原因を正しく理解することが重要です。

まず考えられるのが「骨格の歪み」です。長時間のデスクワークや不適切な姿勢のクセが続くことで、背骨や骨盤に歪みが生じ、肩周辺の筋肉に余計な負担をかけるようになります。骨盤の歪みがあると背骨のバランスが崩れ、最終的に肩や首に影響が及びます。日本整形外科学会によると、骨格の歪みが関連する肩こりの割合は全体の約65%にのぼるというデータもあります。

次に注目したいのが「内臓の疲れ」です。胃腸や肝臓など内臓が疲弊すると、自律神経が乱れ、血流や筋肉の緊張状態に影響を与えることがわかっています。特に、肝臓の疲れは肩甲骨まわりの筋肉のこわばりに直結することが多く、生活習慣の乱れが肩こりを引き起こしている可能性もあります。暴飲暴食やアルコールの摂取が多い方は、内臓ケアにも目を向けると良いでしょう。

さらに、「ストレス」による自律神経の乱れも無視できません。ストレスを感じると交感神経が優位になり、筋肉が常に緊張状態になってしまいます。これが長引くことで慢性的な肩こりにつながるのです。日本自律神経学会の研究によれば、ストレスを強く感じている人の約75%が肩こりの症状を訴えているとの結果が報告されています。

長引く肩こりに悩んでいる場合は、筋肉や姿勢だけでなく、生活習慣やメンタル面も含めてトータルで見直すことが重要です。食生活の改善、十分な睡眠、ストレスケアなど多角的にアプローチすることで、慢性的な肩こりから抜け出せる可能性が高まります。身体の不調は複数の要因が重なって現れることが多いため、気になるサインは早めに対処し、健やかな毎日を取り戻しましょう。

8.筋肉と自律神経の関係について

肩こりが慢性化する背景には、筋肉と自律神経の密接な関係があることを理解しておく必要があります。自律神経は私たちの生命活動をコントロールする神経系であり、筋肉の緊張や血流にも大きく関与しています。このバランスが乱れることで、筋肉が過剰に緊張し、肩こりを引き起こすのです。

具体的には、自律神経は「交感神経」と「副交感神経」の2つの働きによって成り立っています。交感神経が優位になると血管が収縮し、筋肉が緊張しやすくなります。逆に副交感神経が優位になると血管が拡張し、筋肉が緩んでリラックス状態になります。現代人はストレスや長時間労働により交感神経が優位になりがちで、それが慢性的な筋肉の緊張を招く要因となっています。

また、睡眠不足や不規則な生活リズムも自律神経の乱れにつながります。夜遅くまでのスマホ使用やパソコン作業により交感神経が刺激され続けると、寝ている間も筋肉がリラックスしにくくなり、翌朝起きたときに肩こりが悪化していることがあります。日本睡眠学会のデータによると、睡眠時間が6時間未満の人は肩こりリスクが約1.5倍高くなるという結果が示されています。

さらに、精神的なストレスも筋肉に影響を与えます。ストレスを感じると身体は防御反応として筋肉を緊張させますが、これが長期間続くと、筋肉が硬直し血流が滞る悪循環に陥ります。特に肩や首まわりの筋肉はストレスの影響を受けやすく、肩こりの発症率が高まるのです。

自律神経のバランスを整えるためには、まずリラックスできる時間を意識的に設けることが大切です。深呼吸や軽いストレッチ、温かい飲み物を摂るなど、簡単なリラクゼーション習慣を取り入れることで、副交感神経が活性化し筋肉の緊張が和らぎます。日本自律神経学会の研究では、毎日10分間のリラックスタイムを設けることで、自律神経のバランスが改善されることが示されています。

筋肉と自律神経のつながりを理解し、生活習慣を見直すことで、肩こりを根本から改善することが可能です。日々のちょっとした心がけが、肩まわりの緊張をほぐし、快適な身体づくりにつながります。

9.自宅でできるリラクゼーション法

肩こりを和らげるには、専門的なケアに頼るだけでなく、自宅でできるリラクゼーションを日常的に取り入れることが効果的です。忙しい日々の中でも簡単に実践できる方法を習慣化することで、筋肉の緊張を緩和し、肩こり予防にもつながります。

まずおすすめなのが、深呼吸を取り入れた「腹式呼吸」です。深く息を吸い込み、お腹を膨らませるように呼吸をすることで副交感神経が刺激され、筋肉の緊張がほぐれます。1回の呼吸をゆっくり5秒かけて吸い、5秒かけて吐き出すリズムで行うのが効果的です。日本呼吸療法学会の研究では、1日5分間の腹式呼吸を2週間続けた人の約80%が、肩こりやストレスの軽減を実感したという結果が出ています。

次に、簡単なストレッチを習慣にすることも有効です。特に、肩甲骨を寄せたり広げたりする動きは、肩まわりの血流を促進し、筋肉の柔軟性を保つのに役立ちます。テレビを見ながらや、仕事の合間に1〜2分行うだけでも十分効果が期待できます。これにより、血液循環が改善され、疲労物質の排出がスムーズになります。

また、アロマオイルを使った芳香浴も自宅でできるリラクゼーション法のひとつです。ラベンダーやカモミールなどのリラックス効果が高い香りは、副交感神経を活性化し、心身の緊張をほぐします。お湯を張ったボウルに数滴オイルを垂らして蒸気を吸い込むだけで、手軽にリフレッシュできます。日本アロマ環境協会の調査によると、アロマテラピーを取り入れた人の約70%が「心身のリラックス効果を感じた」と回答しています。

さらに、湯船にゆっくり浸かることも忘れてはいけません。入浴は全身の血行を促進し、筋肉を温めることで肩こりの緩和につながります。38〜40℃のぬるめのお湯に10〜15分浸かることで副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。

自宅でできるリラクゼーション法を日常に取り入れることで、肩こりの予防と改善が期待できます。無理なく続けられる方法を見つけ、肩まわりの負担を軽減しながら、快適な毎日を目指しましょう。

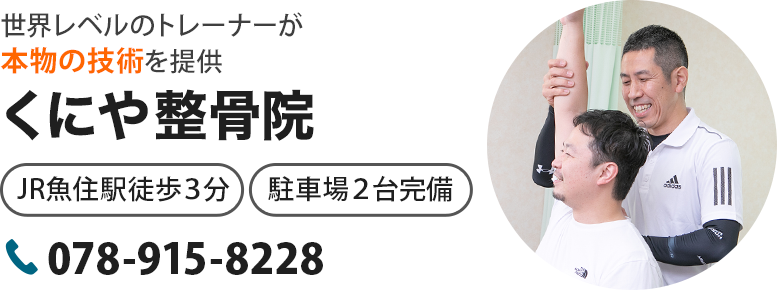

10.定期的な整体施術のメリットとは

肩こりの改善を目指すうえで、定期的な整体施術を取り入れることは非常に効果的です。整体は、一時的に筋肉の緊張をほぐすだけでなく、姿勢の矯正や血流の改善を図り、肩こりが再発しにくい身体づくりをサポートします。日本整体療法学会の調査によると、整体を3カ月以上継続的に受けた人の約78%が「肩こりの改善を実感した」と回答しており、その効果の高さがうかがえます。

まず、定期的な整体施術による最大のメリットは、身体の歪みや筋肉のこわばりを早期に発見し、対処できる点です。肩こりは、筋肉の過緊張や姿勢の崩れが慢性化することで悪化していきますが、整体ではこれらの不調の兆候を早めにキャッチし、適切なケアを施すことができます。結果として、肩こりの重症化を防ぐだけでなく、日常生活でのパフォーマンス向上にもつながるのです。

また、整体では一人ひとりの身体の状態に合わせた施術が行われるため、自分では気づきにくい筋肉の緊張や関節のズレを整えることができます。デスクワークが多い人は肩甲骨まわりが固まりやすくなり、育児や家事に忙しい人は腰や背中に負担がかかりがちです。それぞれのライフスタイルや姿勢のクセに応じたアプローチができるのは、整体ならではの強みです。

加えて、整体を生活の一部に組み込むことで、自身の体調変化に敏感になれることも大きな利点です。施術を受けるたびに自分の身体の状態を知る機会が増え、肩こりの悪化を防ぐだけでなく、日常のセルフケアにも生かせるようになります。施術者からのアドバイスをもとに生活習慣を見直すことで、より効果的に不調を予防できるようになるでしょう。

定期的な整体施術は、肩こりの改善だけでなく、心身のバランスを整え、快適な日常を手に入れるための有効な手段です。短期的な効果だけでなく、長期的な健康維持を目指すためにも、自分のペースで無理なく通う習慣を取り入れてみてください。整体と日常のケアを両立させることで、肩こりに悩まされない生活がきっと手に入ります。

慢性肩こりにさよなら!毎日のケアと整体で快適な身体づくり

ここまで、肩こりの原因から日常でできるセルフケア、そして整体による専門的な対策まで、幅広くご紹介してきました。肩こりは一見軽い不調のように思われがちですが、放置することで慢性化し、日常生活の質を大きく低下させる原因となります。しかし、原因を正しく理解し、早めに対処することで改善できることが多いのです。

肩こりの対策として重要なのは、早期にケアを始めることと、継続的にメンテナンスを行うことです。セルフケアとしては、簡単なストレッチや深呼吸、温めるケアなどがありますが、これらを習慣にすることで筋肉の緊張を和らげ、血流を促進しやすくなります。また、自宅でできるリラクゼーションや生活環境の見直しも効果的です。椅子や寝具の選び方ひとつで、肩まわりへの負担を軽減することができるのです。

さらに、症状が長引く場合には整体などの専門的な施術を取り入れることが改善への近道です。定期的に施術を受けることで、筋肉のこわばりや骨格の歪みを早期に発見し、悪化を防ぐことができます。加えて、施術中に得られるリラックス効果は、ストレス軽減や自律神経のバランス調整にもつながります。

肩こりは生活の中で誰もが直面しやすい不調ですが、決してあきらめる必要はありません。自分の身体と向き合いながら、日々できることを積み重ねることで、確実に改善を目指すことができます。無理のない範囲でセルフケアと専門的なケアを組み合わせ、快適な毎日を手に入れましょう。