デスクワーカー必見!肩こり解消法と快適な作業環境作り

現代のオフィスワーカーにとって、デスクワークは欠かせない仕事の一部ですが、その長時間の座り仕事が体に与える影響についてはあまり意識されていないことが多いです。特に肩こりは、デスクワークをしているとほとんどの人が経験する不快な症状です。肩が凝ってくると、作業効率が低下し、集中力も落ち、最終的には仕事のパフォーマンスに影響を及ぼすことになります。

しかし、肩こりはただの不快感にとどまらず、ひどくなると肩から首、背中にかけての痛みや、さらには頭痛や吐き気を引き起こすこともあります。そのため、肩こりを早期に予防し、解消することが重要です。本記事では、デスクワーカーに最適な肩こり対策方法を詳しく解説します。肩こりが引き起こすさまざまな症状に対応するための簡単で効果的なエクササイズ、正しい姿勢の維持方法、呼吸法を取り入れる方法、そして整体やセルフケアの重要性について触れていきます。これを実践することで、肩こりを軽減し、快適な仕事環境を維持するための第一歩を踏み出しましょう。

目次

- 長時間の座り姿勢が体に与える負担

- パソコン作業時の姿勢チェックポイント

- 肩まわりを動かす簡単エクササイズ

- 整体で受けられる肩こり改善の施術

- 肩こりによる頭痛や吐き気への対処法

- 肩の緊張をほぐす呼吸法

- 眼精疲労との関係を知ろう

- 仕事の合間にできるリフレッシュ法

- 肩こりに効果的なツボの場所と押し方

- セルフケアと専門施術の使い分け

1. 長時間の座り姿勢が体に与える負担

長時間の座り仕事は、現代のデスクワーカーにとって避けられないものです。しかし、この座り姿勢が体に与える影響は計り知れません。長時間同じ姿勢でいると、特に腰や肩、首に負担がかかり、それが慢性的な痛みやコリにつながることが多いです。

デスクワーク中の不良姿勢は、背骨に不均衡な圧力をかける原因となり、脊柱の自然なカーブが崩れることがあります。これが筋肉の緊張を引き起こし、さらに血流を妨げることになります。例えば、長時間の前傾姿勢でのパソコン作業は、首の筋肉や肩甲骨周りの筋肉に過度のストレスをかけ、痛みの原因となります。データによると、約80%のデスクワーカーが肩こりを経験しており、その多くが長時間座りっぱなしの姿勢を原因として挙げています。

さらに、座りっぱなしの生活習慣は、姿勢だけでなく内臓の機能にも悪影響を与えます。長時間座っていると、腸の動きが鈍くなり、消化不良を引き起こすことがあります。また、深部の筋肉が弱まり、腹筋や背筋の機能が低下することで、体の支えが不十分になり、腰痛や背中の痛みが悪化することがあります。

そのため、デスクワーク中には頻繁に姿勢を変えることが重要です。簡単なストレッチや立ち上がって歩くことを意識的に行い、体をほぐすことで、腰や肩への負担を減らすことができます。また、作業環境を見直し、モニターの高さを調整したり、椅子の座面を適切な高さに設定することで、負担を軽減することができます。

長時間座り続けることは、体にさまざまな負担をかけます。デスクワークや長時間の読書、映画鑑賞など、座ったままでいる時間が長いと、血流が悪化し、筋肉が緊張してしまいます。特に、座っているときに猫背になりやすく、背骨の自然なS字カーブが失われ、腰や首に過度な負担がかかります。この姿勢が続くと、腰痛や肩こりを引き起こす原因となり、さらに長時間座ることで、これらの不調が慢性化することもあります。

さらに、座りっぱなしでは筋肉が硬直しやすくなり、姿勢の崩れを引き起こします。特に、足を組んだり、肩をすくめたりする習慣がついてしまうと、骨盤の歪みや背骨のズレが生じることがあります。こうした悪習慣は、体全体のバランスを崩し、痛みや不調を引き起こす原因となります。定期的に立ち上がって軽いストレッチや歩行をすることが、これらの不調を防ぐために非常に重要です。

このように、座り姿勢が長時間続くことは、体に多大な負担をかけ、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。正しい座り方を意識し、適度に体を動かすことを心掛けることで、体の不調を予防し、健康な体を維持することができます。

2. パソコン作業時の姿勢チェックポイント

パソコン作業をしていると、知らず知らずのうちに体に負担をかける不良姿勢が身についてしまいます。正しい姿勢を維持することは、肩こりや腰痛を予防するために非常に重要です。では、パソコン作業時に注意すべき姿勢のポイントとは何でしょうか?

まず最初に、モニターの位置を適切に調整することが大切です。モニターの上端が目の高さに来るように配置し、画面が少し下向きになるように設置しましょう。目線を下げることで、首や肩への負担を軽減できます。目線が上を向くと、首に負担がかかり、肩こりや頭痛の原因となることがあります。

次に、椅子の高さと座り方について考えます。足が地面にしっかりとつくように椅子の高さを調整し、膝が直角になるように座ることが理想です。椅子の背もたれは腰をサポートするように、腰の部分にしっかりフィットさせることが重要です。このようにすることで、腰への圧力を分散し、長時間座っていても体への負担を減らすことができます。

また、腕の位置も重要です。肘が90度に曲がるように、キーボードやマウスの位置を調整しましょう。腕が自然にリラックスできる高さに設定することで、肩や腕の筋肉に不必要な緊張が生じません。

さらに、長時間同じ姿勢を続けるのは避けるべきです。1時間に1回は立ち上がって体を伸ばすことを習慣にしましょう。短い休憩を取ることで、血液循環が促進され、体がリフレッシュされます。これにより、腰や肩の痛みを防ぐことができます。

パソコン作業を長時間続ける際、姿勢が悪くなることは避けられません。しかし、少しの意識で、姿勢を改善し、体への負担を軽減することができます。まず、パソコンの画面の位置は、目の高さに合わせることが大切です。画面が下がっていると、首を前に突き出すような姿勢になり、首や肩に大きな負担をかけてしまいます。理想的には、画面の上端が目線より少し下に来るように調整しましょう。

腕の位置にも注意が必要です。キーボードやマウスを使うときは、肘が90度に曲がり、手首が自然な位置に来るように調整します。無理に腕を伸ばしたり、肩をすくめたりすると、肩こりや腕の疲れが生じます。マウスを使う際も、手首を直線に保ち、手を無理なく動かせる位置に置くことが大切です。

これらの小さなポイントを意識することで、パソコン作業時の姿勢を改善し、体への負担を減らすことができます。

3. 肩まわりを動かす簡単エクササイズ

デスクワーク中に肩こりを感じているなら、肩周りを動かすエクササイズを取り入れることが効果的です。肩こりは筋肉の緊張から生じることが多いため、肩周りの筋肉をほぐすことで、痛みの軽減を図ることができます。

まず、肩を回すエクササイズが簡単で効果的です。座ったままできるこのエクササイズは、肩関節を大きく回すことで血行を促進し、肩こりの緩和に役立ちます。肩を前後に10回ずつ回すことで、肩周りの筋肉をほぐすことができます。

次に、肩甲骨を意識的に動かすエクササイズもおすすめです。両腕を肩の高さに伸ばし、肩甲骨を寄せるように肩を後ろに引きます。これを10回繰り返すことで、肩甲骨周りの筋肉が伸び、肩こりを予防することができます。肩甲骨を動かすことによって、肩周りの筋肉の柔軟性が増し、デスクワーク中の負担を軽減できます。

さらに、肩をリラックスさせるために深呼吸を行うことも効果的です。肩に力を入れず、深い呼吸を行うことで、リラックスし、肩周りの緊張をほぐすことができます。深呼吸は、心身のリラックス効果を高め、肩こりの予防にもつながります。

これらのエクササイズを日常的に取り入れることで、肩の痛みを予防し、快適なデスクワーク環境を維持することができます。定期的に肩周りを動かすことが、肩こりを改善し、健康的な体作りに繋がります。

肩こりを予防し、肩まわりを柔軟に保つためには、定期的に肩を動かすことが非常に重要です。簡単なエクササイズを取り入れることで、筋肉のこわばりを和らげ、血流を良くすることができます。まず試してほしいのは、肩を回す運動です。座ったまま、または立ったままで肩を前後にゆっくりと回します。これを1分程度繰り返すことで、肩甲骨周りの筋肉がほぐれ、肩こりの軽減が期待できます。

これらのエクササイズは、パソコン作業やデスクワークをしている際にも気軽に行えるもので、1日の中で数回行うことをおすすめします。肩こりの予防に加え、血行が促進され、肩の動きがスムーズになります。毎日の習慣にすることで、肩こりが改善し、体の健康が保たれます。

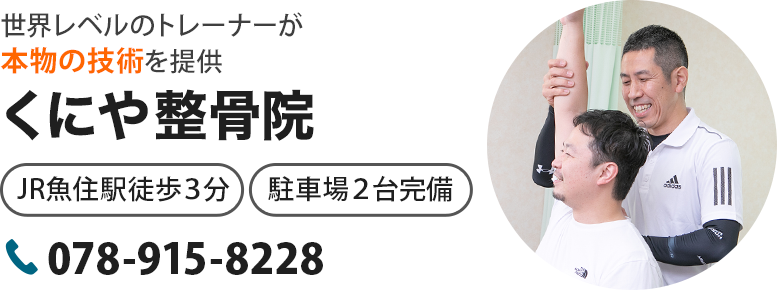

4. 整体で受けられる肩こり改善の施術

肩こりは、現代人の多くが抱える症状であり、生活の質を低下させる原因の一つです。デスクワークや長時間の同じ姿勢が影響し、筋肉や骨格の不均衡を引き起こします。肩こりを改善するために、整体は非常に効果的なアプローチです。整体では、体のバランスを整えることを主眼に、筋肉や関節を調整して、肩こりを軽減させます。

整体の施術は、まず患者の体全体の状態を評価することから始まります。施術者は、姿勢の歪みや筋肉の緊張、骨盤や脊椎のズレなどを確認し、個別の治療計画を立てます。整体の施術方法には、手技を使って筋肉や骨格を調整する「徒手療法」が中心となります。これにより、肩周りの筋肉を緩め、血行を促進することができます。

具体的には、肩こりを改善するために行われる施術は以下の通りです。

- 筋肉のほぐし: 手のひらや指を使って、肩周りや首の筋肉をマッサージし、緊張を解きます。これにより、血液循環が改善され、筋肉のこわばりが緩和されます。

- 関節調整: 骨盤や肩甲骨、首の関節を調整することで、体のバランスを整え、肩こりを引き起こしている不均衡を解消します。

- 姿勢矯正: 不良姿勢を改善するために、背骨や肩甲骨の位置を整えることが行われます。正しい姿勢を保つことで、肩こりの原因を根本的に予防することができます。

- ストレッチ: 痛みのある部位や硬直した筋肉を優しく伸ばすことで、筋肉の柔軟性を回復させ、肩こりの解消を促します。

これらの施術は、体全体を整えることで肩こりを改善するだけでなく、全身の疲れや不調を軽減する効果もあります。整体のメリットは、薬に頼らずに体の自己回復力を引き出すことができる点です。また、肩こりの原因を明確にし、体のバランスを整えることで、再発を防ぐことも可能です。

整体を受けた後、多くの患者は施術後の体の軽さや、肩周りのスッキリとした感覚を実感します。これにより、肩こりの症状が一時的に緩和され、さらに施術を続けることで、長期的な改善が期待できるのです。

5. 肩こりによる頭痛や吐き気への対処法

肩こりが引き起こす頭痛や吐き気は、デスクワーカーや長時間同じ姿勢で過ごす人々にとってよく見られる症状です。肩の筋肉が緊張し、血流が悪くなることで、肩こりから派生するさまざまな不調が現れます。これらの症状を改善するためには、肩こりの根本的な原因を解消し、頭痛や吐き気を引き起こす要因を取り除くことが重要です。

肩こりが引き起こす頭痛は、主に「筋緊張性頭痛」と呼ばれるタイプです。この頭痛は、肩や首の筋肉の過度な緊張が原因となり、頭の後ろやこめかみ、首の付け根に痛みを感じることが特徴です。また、肩こりによって血流が悪化することで、酸素や栄養素が脳に十分に供給されず、頭痛が引き起こされることもあります。

肩こりによる吐き気は、筋肉の緊張によって自律神経のバランスが崩れることが原因です。肩や首の筋肉の緊張が強くなると、それが脳に影響を与え、吐き気を引き起こすことがあります。また、肩こりが長引くと、胃腸の働きが乱れ、消化不良を引き起こすこともあります。

これらの症状に対処するためには、まず肩こりの改善が必要です。整体やマッサージを受けることで、肩や首の筋肉の緊張をほぐし、血流を改善することができます。また、ストレッチや姿勢の改善も効果的です。特に、デスクワーク中に意識的に姿勢を正し、こまめに休憩を取ることで、肩こりを予防することができます。

さらに、頭痛や吐き気が続く場合は、リラクゼーション法を取り入れることも有効です。深呼吸や瞑想、ヨガなどのリラックス法は、自律神経のバランスを整え、肩こりによる不調を軽減する効果があります。

6. 肩の緊張をほぐす呼吸法

肩の緊張を解消するためには、適切な呼吸法を取り入れることが非常に有効です。呼吸法は、体のリラックスを促進し、筋肉の緊張をほぐすための簡単で効果的な方法です。深い呼吸を行うことで、肩こりや首のこりを緩和し、ストレスを軽減することができます。

まず、深い腹式呼吸を行うことで、呼吸が浅くなるのを防ぎ、横隔膜を使って呼吸を深くします。これにより、体全体の緊張がほぐれ、肩や首周りの筋肉の緊張も軽減されます。深い呼吸は、自律神経のバランスを整え、リラックス効果をもたらすため、肩こりの予防にも効果的です。

次に、肩を上下に動かしながら呼吸を意識的に行う方法です。息を吸いながら肩をゆっくりと上げ、息を吐きながら肩をリラックスさせる動作を繰り返します。これにより、肩周りの筋肉がほぐれ、血行が促進されます。

また、簡単なヨガのポーズやストレッチと組み合わせて呼吸を行うことで、さらに効果的に肩の緊張を解消することができます。呼吸を意識的に取り入れることで、日常的に肩こりを予防することができ、リラックスした心身の状態を保つことができます。

7. 眼精疲労との関係を知ろう

現代社会において、眼精疲労はデスクワークをする多くの人々に共通する問題です。特に、パソコンやスマートフォンを長時間使用することが普及し、目の使いすぎによる疲れや痛み、さらには肩こりや頭痛など、身体全体の不調につながることがあります。眼精疲労と肩こりは、実は密接に関連しているため、その関係を理解することが重要です。

眼精疲労の主な原因は、目を長時間酷使することにあります。パソコン作業やスマートフォンの操作、読書など、近距離での作業が続くと、目の筋肉が緊張し、血行が悪くなります。この状態が続くと、目の周りの筋肉や首、肩の筋肉が連動して硬くなり、肩こりを引き起こすことがあります。さらに、眼精疲労が進行すると、視力の低下や頭痛、吐き気といった症状が現れることもあります。

眼精疲労が引き起こす肩こりのメカニズムを理解するには、目の周りの筋肉と首、肩の筋肉がどのように関連しているかを知ることが重要です。目の筋肉(特に眼輪筋や外眼筋)は、長時間の集中作業や近距離の視覚的な刺激により緊張します。この緊張が首や肩に波及し、筋肉が凝り固まることによって、肩こりが生じるのです。さらに、眼精疲労による目の疲れや焦点調整の不具合が、姿勢に悪影響を及ぼし、頭や肩の筋肉に負担をかけることもあります。

眼精疲労と肩こりを予防するためには、適切な姿勢を保ちながら作業を行うことが重要です。デスクワークをする際、モニターの位置は目の高さと同じか少し下に設定し、目の疲れを軽減するために定期的に休憩を取るようにしましょう。また、パソコンやスマートフォンを長時間使用する場合は、20分に一度目を休める「20-20-20ルール」を実践することをおすすめします。このルールでは、20分ごとにスクリーンから目を離し、20フィート(約6メートル)先の物を見ることが推奨されています。

眼精疲労を軽減するためのエクササイズとしては、目をゆっくりと上下左右に動かすことや、目の周りの筋肉を軽くマッサージすることが効果的です。また、定期的に肩や首を軽く回したり、ストレッチを行うことで、目の疲れと肩こりの双方を予防できます。これらの対策を日常的に取り入れることで、眼精疲労による不調を防ぎ、肩こりを軽減することができるでしょう。

8. 仕事の合間にできるリフレッシュ法

長時間のデスクワークが続くと、どうしても体に負担がかかり、肩こりや目の疲れなどの不調を引き起こします。そのため、仕事の合間にリフレッシュする方法を取り入れることは非常に重要です。リフレッシュ法を実践することで、肩こりや疲れを予防するだけでなく、集中力を高め、仕事の効率を上げることができます。

まず、最も効果的なリフレッシュ法は「ストレッチ」です。長時間同じ姿勢でいることが、肩や背中、首の筋肉に大きな負担をかけます。これを軽減するためには、定期的に体を動かすことが必要です。簡単な肩や首のストレッチを行うことで、筋肉の緊張を和らげ、血流を促進することができます。例えば、肩を前後に回す、首をゆっくり左右に倒すといった簡単なストレッチで十分です。

また、目の疲れを取るためには、目の運動を行うことも効果的です。長時間パソコンを見続けると、目の周りの筋肉が硬くなり、眼精疲労が進行します。目の疲れをリフレッシュするためには、目を軽く閉じて深呼吸をする、または目をゆっくりと上下左右に動かすことで、目の筋肉をほぐします。さらに、目を休めるためには、スクリーンから目を離し、20-30秒間遠くを見ることが推奨されています。

軽いウォーキングもリフレッシュに非常に効果的です。仕事の合間に立ち上がって歩くことで、体全体の血行が良くなり、肩こりや目の疲れが解消されます。特に、外の空気を吸いながら歩くことで、気分もリフレッシュできます。また、軽いウォーキングは心身の疲労感を和らげ、ストレスを軽減するためにも有効です。

リフレッシュ法を取り入れることによって、仕事の効率が向上し、体の不調を予防できるだけでなく、仕事終わりに感じる疲労感を軽減することができます。これらの簡単な習慣を取り入れることで、健康的なデスクワークライフを送ることができるでしょう。

9. 肩こりに効果的なツボの場所と押し方

肩こりに悩む多くの人々にとって、ツボ押しは手軽に実践できる肩こり解消法として非常に有効です。ツボ押しは、肩の筋肉の緊張をほぐすだけでなく、血行を促進し、痛みを軽減する効果があります。中国医学では、ツボを刺激することで体のエネルギーの流れが整い、健康を保つとされています。肩こりに効果的なツボを知り、正しい押し方を学ぶことで、手軽に肩こりの改善が期待できます。

肩こりに特に効果があるとされるツボには、「肩井(けんせい)」や「天柱(てんちゅう)」、そして「合谷(ごうこく)」などがあります。これらのツボは、肩周りや首の筋肉に関連しており、刺激することで筋肉の緊張をほぐすことができます。

- 肩井(けんせい): 肩井は、肩の外側に位置するツボで、肩こりに特に効果があります。肩の筋肉がこわばっていると感じたときに、このツボを押すと、痛みが和らぎます。肩井を押す際には、親指で軽く圧をかけ、ゆっくりと押すことで効果を感じやすくなります。

- 天柱(てんちゅう): 天柱は、首の後ろ、髪の生え際付近にあるツボで、肩こりや首の痛みに効果的です。このツボを指で押しながら軽く回すと、首の筋肉の緊張がほぐれ、肩こりの症状が軽減されます。

- 合谷(ごうこく): 合谷は、手のひらにあるツボで、肩こり全体に効果があります。指で強く押すことで、肩だけでなく全身の緊張も解消されます。

ツボ押しの際は、深呼吸をしながらリラックスして行うことが重要です。また、ツボ押しは無理に力を入れず、心地よい圧をかけることがポイントです。毎日のツボ押しを習慣化することで、肩こりが改善されるだけでなく、体全体のバランスが整い、健康を維持するためにも役立つでしょう。

10. セルフケアと専門施術の使い分け

セルフケアと専門施術は、どちらも体のケアにおいて重要な役割を果たしますが、その使い分けは非常に大切です。セルフケアは、日常的に自分の体をケアし、予防的なアプローチを取るための基本的な方法であり、専門施術は、すでに発生している不調を改善するために必要な場合があります。どちらの方法も組み合わせることで、体の健康を最大限にサポートすることができます。

セルフケアでは、まず自分の体を意識的に動かし、日々の習慣にストレッチやエクササイズを取り入れることが重要です。特に、肩や腰に不調がある場合は、ストレッチや姿勢の改善を行うことで、筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することができます。簡単なエクササイズや呼吸法、リラックス法を習慣にすることで、慢性的な痛みを予防し、体を整えることができます。

一方で、専門施術は、セルフケアでは解決できない深刻な痛みや不調に対して非常に効果的です。整体やマッサージ、鍼灸などの専門的な施術は、筋肉や関節の状態を細かくチェックし、適切なアプローチを取ることができるため、より深い改善が期待できます。特に、慢性的な痛みや姿勢の悪さからくる不調には、専門施術を受けることで体全体のバランスが整い、短期間で効果を実感できることが多いです。

セルフケアと専門施術をうまく組み合わせることで、体のケアはより効果的になります。日常的にセルフケアを行い、体の状態を維持しつつ、必要な時には専門施術を取り入れて、深刻な不調に早期に対処することが理想的です。どちらも定期的に行うことで、体のバランスが整い、健康維持につながります。

整体とセルフケアで健康を守る!体のバランスを整えるための実践法

整体的ケアは、体全体のバランスを整えるための効果的な方法ですが、それを日常的に取り入れることで、慢性的な痛みや不調を予防することができます。整体だけでなく、セルフケアを習慣化することで、体を整える力が強化され、健康を維持するための基盤が作られます。特に、ストレッチや姿勢改善、呼吸法などは、日常生活で簡単に取り入れることができるため、誰でも実践可能です。

また、専門施術は、セルフケアでは対処しきれない深刻な症状に対して効果を発揮します。整体師と連携しながら、体の状態に合わせた施術を受けることで、より早く、より効率的に不調を改善することができます。健康は一度得たら終わりではなく、日々のケアが積み重なって維持されます。そのため、整体的ケアをセルフケアと専門施術の両面から取り入れ、健康を守り続けることが大切です。

自分に合った方法で体をケアし、整体を取り入れることで、痛みや不調に悩むことなく、心地よい生活を送ることができます。体の声に耳を傾け、必要なケアを適切に行うことが、健康的な毎日を支える基盤となります。これからも、整体やセルフケアを積極的に取り入れ、体と心のバランスを保ちましょう。

整体的ケアを生活に取り入れることで、体のバランスを整え、慢性的な痛みや不調から解放されることができます。しかし、健康は一朝一夕に成し遂げられるものではなく、日々の努力が積み重なって初めて実現できるものです。自分の体の状態を日々観察し、必要なケアを適切に行うことが、長期的な健康維持には不可欠です。

整体を取り入れることで、体が本来持っている自然治癒力を引き出し、痛みや不調の根本的な原因を改善することが可能です。しかし、すべての問題を専門施術で解決することは難しく、日常的にセルフケアを取り入れることで、その効果を最大限に引き出せます。姿勢の改善やストレッチ、適切な呼吸法を習慣化することが、体全体のバランスを整えるために重要な役割を果たします。

さらに、専門施術とセルフケアは単独ではなく、相互に補完し合うことが大切です。専門施術を受けることで、深層の筋肉や関節にアプローチし、即効性のある改善が期待できます。一方で、セルフケアを続けることで、再発を防ぎ、より長期的に健康を維持することが可能です。自分の体に合ったケア方法を見つけ、それを続けることが、体調の改善を促進します。

また、整体を受けることで得られる体の変化を実感することが、さらなるモチベーションにつながります。施術後の体調の良さを感じることで、日々のセルフケアの意義を再認識できるでしょう。定期的に整体を受け、同時にセルフケアを行うことで、体の柔軟性やバランスが改善し、より健康的なライフスタイルを送ることができるようになります。

結局のところ、健康の維持には、セルフケアと専門施術をうまく使い分けることが鍵です。無理なく取り入れられる方法から始め、少しずつ改善していくことが、健康的な生活へとつながります。自分の体に耳を傾け、必要なケアを行うことで、日々の生活がもっと快適に、そして生き生きとしたものになります。整体を生活の一部に取り入れ、体と心のバランスを整えながら、より良い毎日を送ってください。